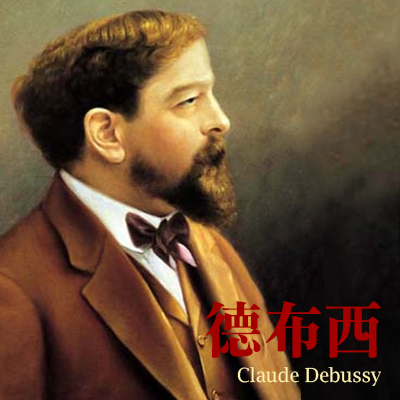

每隔幾年,樂壇總會為當年渡過誕辰週年的大音樂大大慶祝一番,而今年2012年,就是法國作曲家德布西(Claude Debussy, 1862~1918)150歲的生日。

說到德布西,喜愛音樂的你,或許聽過他的名曲月光、棕髮少女,或是阿拉貝斯克,音樂中獨有的矇矓美麗氣氛,是很多電視電影配樂的最愛,也是法式浪漫氛圍的絕佳代表。

叛逆小子V.S未來的大師

和許多音樂家的童年一樣,德布西早早就展現了他的音樂天份,歷史悠久知名的法國巴黎音樂院(漫畫交響情人夢的野田妹就讀的那一所),德布西以十歲的年紀就進入就讀,而且一讀就讀十一年。德布西是老師眼中的頭痛學生,上課總是遲到,從來不按指定的作業演奏,還會在課堂上演奏些沒調性,怪異的和弦,藉此製造爭端,挑戰老師的權威。因為不時表現出驕傲的模樣、冷漠的態度,德布西與同學的關係也不佳。德布西的鋼琴老師對德布西的評價是:「不喜歡鋼琴,但卻愛好音樂。」由次可知,德布西的叛逆性格,從學生時期就已經展現,也難怪未來他會以大膽挑戰傳統的音樂創作形式,成為西方古典音樂的代表人物。

老師們對於很有天份,卻學習態度差的德布西傷透腦筋,還好後來,德布西終於遇到了賞視他才華的老師,啟發他的音樂和創作思想,後來還參與了當時許多年輕音樂家爭相競技的作曲比賽---羅馬大獎,第一次先拿到二獎,第二年再接再厲,一舉拿下首獎。羅馬大獎歷年來的獎賞,就是可以到羅馬遊學三年,於是德布西就在二十三歲那年啟程出發,到義大利居遊一番。德布西不喜歡羅馬,還和寄宿的莊園主人音樂品味不同,在多次衝突之下,終於如願離開待了兩年的羅馬,回到他夢想的巴黎。

熬出頭的波西米亞人

回到巴黎後,德布西過了將近十年,很長一段波西米亞式的生活,為了討生活,他靠教鋼琴來維持生活,流連於文藝沙龍,和當時最風行、最前衛的藝術家們再酒店和咖啡館裡混在一起。三十一歲以前,德布西仍然沒沒無聞,但就在他發表了根據詩人好友馬拉梅的詩作,創作成的「牧神的午後前奏曲」,讓他一夕成名。這首作品,德布西打破古典音樂從古典時期到浪漫時期調性和和聲的規範,速度和節拍也帶著自由的感覺,表現詩中的朦朧氣氛。搭配這首曲子編寫的舞蹈,不但成為現代芭蕾舞作中的經典,還有人把這首作品,視為現代音樂的起點!

印畫象派?印象樂派?象徵主義?

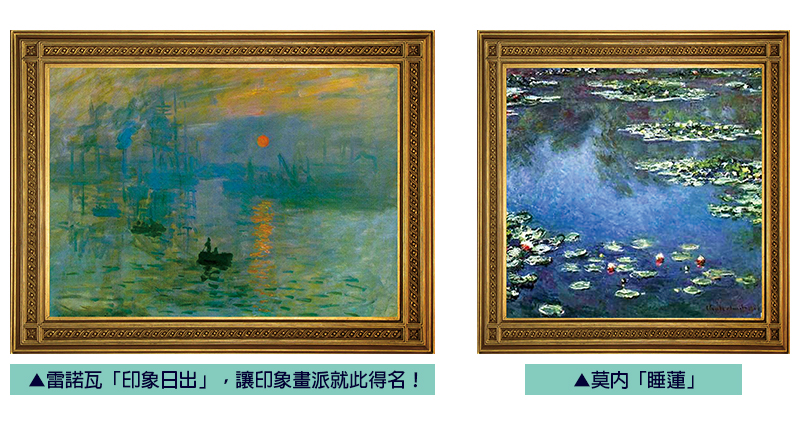

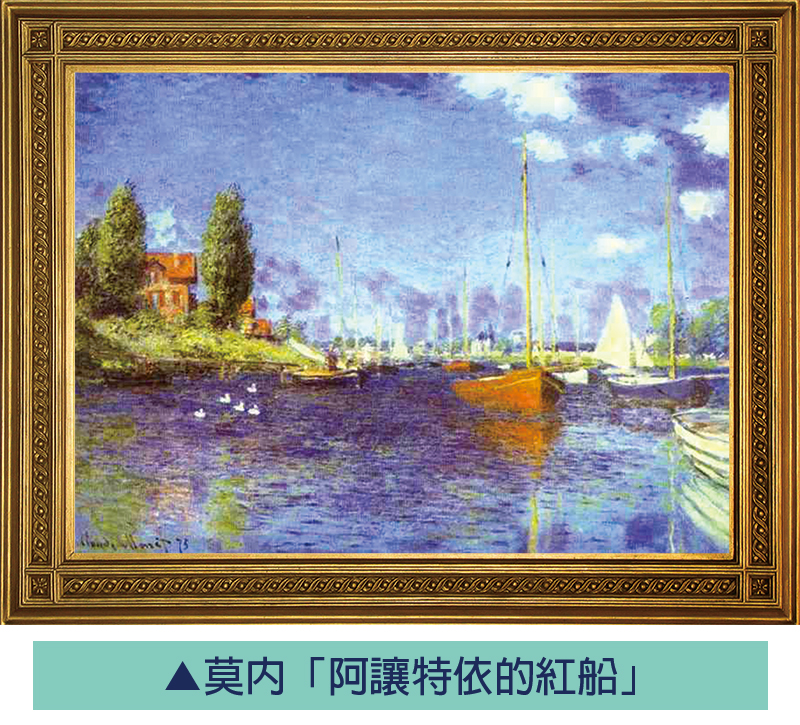

要了解德布西的音樂,就不能不先搞懂「印象畫派」、「印象樂派」和「象徵主義」這幾個名詞。聽德布西的音樂,常會讓人感覺到一股朦朧美,彷彿隔著一層紗,來想像音樂中描繪的景物,看不見明確的樣貌,纖細淡雅,帶著迷離恍惚,因此,德布西的音樂風格,經常被歸類為「印象樂派」。至於什麼是「印象樂派」呢?這就要先追溯到比德布西活躍的二十世紀初,還要更早的十九世紀晚期,在法國興起的「印象派」繪畫風格。「印象派」的畫作,著重畫中事物在不同時間的光影變化,描繪光影下剎那的美麗,讓瞬間成為永恆。因為光影的流逝是很快的,畫家當然沒有辦法對事物的形體精雕細琢,而是要快速地用直覺,把光影色彩表現出來,所以難怪印象派的繪畫裡的事物,好像都只有大概的輪廓。而在德布西的音樂中,經常選擇不少和印象派畫作相似的主題,像是水、光影、大自然,也經常模糊了調性,以縹緲的音色,有些神秘,有些飄忽的旋律線,表現出像是畫家描繪光影變化般的音響,這和「印象派」繪畫傳達的手法和氣氛非常呼應。

不過,德布西雖然受到印象派畫作的啟發,但其實他並不喜歡被貼上「印象樂派作曲家」這樣的標籤。最早,德布西是因為創作了一部叫做「春天」的作品,被音樂院教授批評曲子帶著模糊的「印象主義」,在當時這樣的評語是帶著貶低的意味的。若要問德布西本人,他可能會回答,比起「印象派」繪畫,他更受當時文學界發起的「象徵主義」影響。「象徵主義」的文學,想要透過文字展現出某種聯想、氣氛、神祕、暗示的藝術性,摒棄直接的文字陳述,拒絕客觀的描寫,藉由暗示、隱喻,製造一個充滿想像力的世界。

德布西非常喜愛「象徵主義」這樣的表達方式,他的音樂帶著不受拘束,自由即興的特質,也因為德布西特別注重的,是音樂能否表現出某種「氣氛」,但音樂是隨著時間流動的,印象派的畫作則是描繪某個停格的瞬間,無法表現出「ww「印象樂派」作曲家,德布西創作的理念更接近「象徵主義」。

|

印象畫派的誕生 1874年,在一場年輕畫家們的畫展上,畫家莫內(Claude Monet, 1840-1926)展出了他的作品「日出印象」,一位藝術評論者看了後,故意引用畫的名字中「印象」兩個字,批評這一群畫家不是在描畫自然,只是在描寫無意義的「印象」而已。於是莫內和這群年輕畫家,就乾脆用「印象派」自稱,也成為藝術史人們所熟知的「印象畫派」。著名的印象派畫家除了莫內,還有馬奈(Edouard Manet, 1832-1883)、竇加(Edgar Degas, 1834-1917)、雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919)、畢沙羅(Camille Pissarro, 1830-1903)等人。

|

|

德布西和象徵主義的關係 德布西小時候的鋼琴啟蒙老師福祿維爾女士,在當時的巴黎社交圈頗負盛名,她的女婿便是鼎鼎大名的象徵派詩人魏爾崙(Paul Verlaine, 1844-1896)。因為這層關係,德布西有緣認識一群在當時文壇被視為離經叛道的象徵主義詩人,除了魏爾崙還有韓波(Arthur Rimbaud, 1854-1891)、波特萊爾(Charles Baudelaire, 1821-1867)。二十多歲結束義大利之旅後,德布西就和這群法國象徵主義的詩人,在巴黎的藝文沙龍裡過著波西米亞式的生活,這些詩人們的詩集作品,都成了德布西最佳創作靈感與創作題材。

|

情場浪子V.S愛家爸爸

|

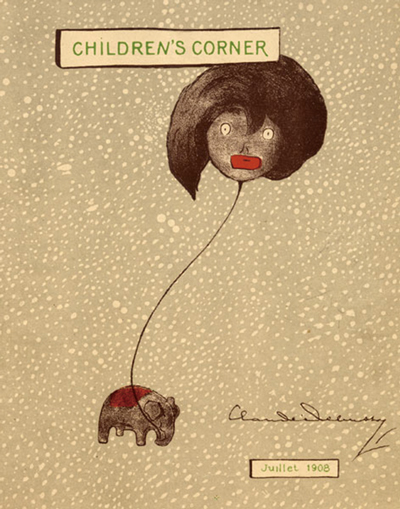

這樣負心的男人、小三與正宮,有如連續劇般糾葛的劇情持續了幾年,德布西和艾瑪兩人終於各自離婚,擁有正式的婚姻關係。奇妙的是,德布西的浪子心,似乎在遇到艾瑪之後,找到停泊的港灣!他不再拈花惹草,成了愛家的好男人,和妻子艾瑪與他們的愛情結晶,小女孩秀秀,過著甜蜜幸福的家庭生活。德布西非常疼愛秀秀,充滿童趣的鋼琴音樂「兒童天地組曲」,就是特別為秀秀而寫的,樂譜還附上了德布西的一段話「致上一位父親最溫柔的歉意,獻給我親愛寶貝的秀秀。」彷彿是因為平常工作忙碌,無法常常陪伴秀秀而心有所感呢! |

音樂光影大師

德布西的鋼琴作品,雖然不像鋼琴詩人蕭邦廣受歡迎,但在鋼琴音樂的演進過程與表現手法上,德布西的重要性一點都不比蕭邦低。德布西的鋼琴音樂有著非常獨特的風格,他的鋼琴曲並不讓人聽起來特別炫技,但對演奏者的技巧卻有嚴格的要求。演奏者必須用技巧和想像,詮釋出德布西音樂中表現的光影變幻、色彩、大自然中的景象,這些屬於視覺的感受。德布西還會特別運用鋼琴的踏板,讓琴音延遲,使得樂曲的旋律與和弦混合在一起,創造出朦朧豐富的音響變化。以下就為大家來介紹幾首德布西最有名最受歡迎的鋼琴作品吧!

『月光』,選自「貝加馬斯克」組曲

這首作品可說是印象樂派的經典名曲。「貝加馬斯克」這樣的曲名是出自德布西遊學義大利的時候,在貝加馬斯克地區的所見所聞,其中最受喜愛的就是『月光』。德布西並不想清楚描繪月光,而是創造出月光朦朧的印象。一開頭幾個簡單的音符,就像是印象派畫作簡單寫意的線條,奏出柔美詩意的月光,灑落一地,第二段樂曲加快,快速的琶音,彷彿表現月光忽然明亮了起來,閃爍著動人的光芒。

『棕髮少女』,選自德布西鋼琴前奏曲第一卷

這首家喻戶曉的名曲,靈感來自法國詩人盧康特‧德‧黎爾(Leconte de Lisle)所寫的「蘇格蘭歌曲」(Chansons ecossaises),其中的一首同名詩。樂曲開頭,旋律甜美平靜,彷彿看到有著棕色頭髮的少女,在海邊開著白色石南花的山坡靜靜坐著,想念著遠方的戀人。她的秀髮光亮如絲,隨著微風輕輕飛揚。隨著樂曲進行,彷彿少女情緒的漸漸到達高峰,緩緩消散後,再以開頭的寧靜甜美結束,洋溢詩與夢幻般的情境。

第一號阿拉貝斯克

「阿拉貝斯克」指的是一種阿拉伯的藝術風格,特別是經常出現在建築上的裝飾圖案。這些圖案經常模仿植物藤蔓或枝葉的捲曲線條,彼此交錯呈現繁複美麗的風格,而延伸到音樂,指的就是用音樂來表現類似阿拉伯裝飾中,線條交錯的幾何圖案。德布西一共寫有兩首「阿拉貝斯克」,其中又以第一號阿拉貝斯克特別受到喜愛,曲子運用許多反覆來回的琶音,呈現出華麗,有如描繪阿拉伯裝飾圖案的效果,卻又充滿浪漫的感覺。

▲雷諾瓦「小艾琳」

用想像力感受印象美好

德布西的音樂經常給人夢幻朦朧的感受,因此我們聽德布西的音樂,不得不說常常是聽一種「氣氛」,就像是看一連串跳動影像剪接成的音樂錄影帶,不一定明確表達什麼意思,或是想要描繪的事物,用現代話來說,就像是「聽個Fu」。不過這「Fu」,不但在西方音樂史上,產生革命性的影響,讓人更懂得用不同的角度來欣賞感受音樂,也傳達了某種自由、浪漫、無拘無束的法式美學。聽德布西的音樂,不要有太大的包袱,一定想要搞懂作曲家想要表達些什麼,充分運用你的想像力,好好感受音樂中如夢似幻的想像空間,瞬間印象吧!

●本文節錄自iTouch就是愛彈琴 第33期

文字撰寫/特約作者 吳逸芳

資料重整/陳珈云Stella

◆按讚> 麥書文化Facebook

◆訂閱> 麥書文化YouTube頻道

◆加好友> 麥書文化官方LINE好友圈

德布西的感情生活,大概是西方音樂家當中,屬一屬二精采的了。花心又愛劈腿的他,先在二十五歲時與嘉比杜邦(Gabrielle Dupount)小姐陷入熱戀,沒兩年,又拋棄嘉比小姐和美麗的裁縫師羅莎莉(Rosalie Texier)交往結婚。這兩位小姐其實都對德布西非常好,外出賺錢養家,讓德布西專心創作。但四年後,德布西結識了銀行家夫人艾瑪.巴爾達(Emma Bardac),隨即離開忠心盡責的妻子羅莎莉。德布西和艾瑪兩人的不倫之戀打得火熱,不惜離開各自的婚姻私奔,還生下了私生女秀秀。羅莎莉傷心欲絕,甚至企圖開槍自殺,但終究無法挽回德布西的心。

德布西的感情生活,大概是西方音樂家當中,屬一屬二精采的了。花心又愛劈腿的他,先在二十五歲時與嘉比杜邦(Gabrielle Dupount)小姐陷入熱戀,沒兩年,又拋棄嘉比小姐和美麗的裁縫師羅莎莉(Rosalie Texier)交往結婚。這兩位小姐其實都對德布西非常好,外出賺錢養家,讓德布西專心創作。但四年後,德布西結識了銀行家夫人艾瑪.巴爾達(Emma Bardac),隨即離開忠心盡責的妻子羅莎莉。德布西和艾瑪兩人的不倫之戀打得火熱,不惜離開各自的婚姻私奔,還生下了私生女秀秀。羅莎莉傷心欲絕,甚至企圖開槍自殺,但終究無法挽回德布西的心。